잠깐만 시간을 내서 DNS가 없는 끔찍한 세상을 상상해보자. DNS가 없다면 우리는 구글에 접속할 때 google.com이 아니라 172.217.16.142을 입력해야 한다. 구글 뿐만이 아니다. 네이버는 223.130.192.247를 입력해야 하고, 다음은 211.249.220.24를 입력해야한다.

이 많은 숫자를 다 기억할 수 있을까? 없다. 내 통장 계좌번호 외우는 것도 힘든데, IP 주소를 다 기억할 순 없다. 하지만 우리는 IP 주소를 외우지 않고도 google.com으로, 혹은 naver.com으로 바로 웹 사이트에 접속할 수 있다. 이게 다 DNS 덕분이다.

DNS (Domain Name System)

DNS는 우리가 웹사이트에 IP주소 대신 사용하는 주소인 도메인 명을 IP 주소로 변환해주는 시스템이다. 웹 서버들은 DNS 서버에 자신의 도메인 주소를 등록할 수 있다. 그러면 클라이언트 측에서 도메인 주소를 주소창에 입력했을 때, DNS 서버에서 IP 주소를 응답해줘서 그 IP로 접속하는 것이 가능해진다.

도메인 등록 과정

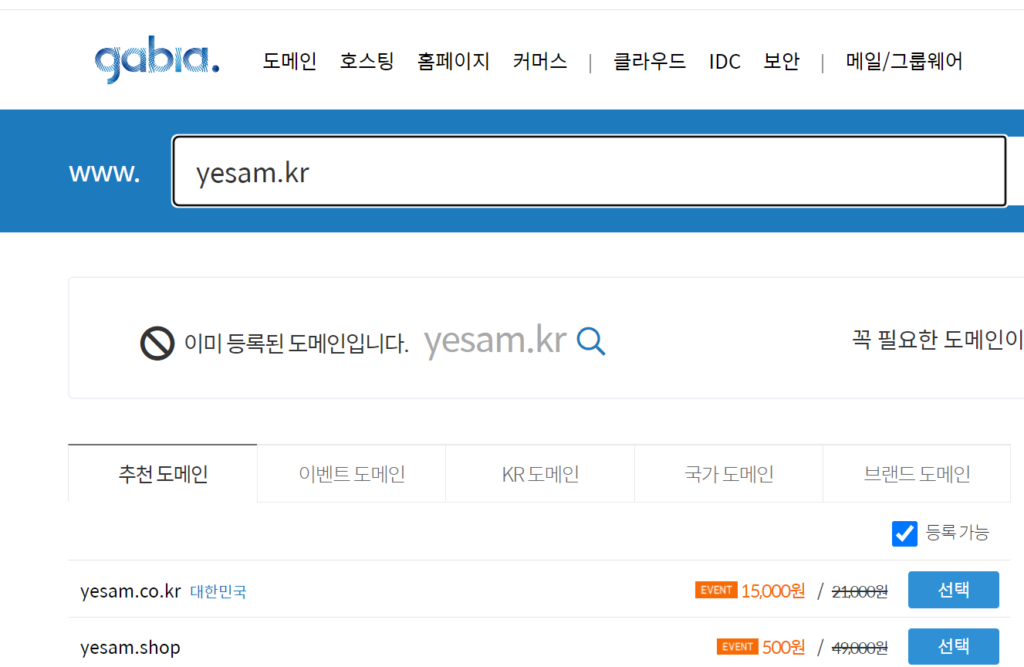

내 블로그에서 사용하는 도메인 yesam.kr 역시 도메인 등록을 통해 사용하고 있는 것이다. 도메인 등록 과정을 설명하자면 아래와 같다.

1) 웹 서버 관리자 -> 도메인 등록 기관에 등록

도메인 등록 기관(Registrar)에 자신의 웹사이트 도메인을 등록하면 된다. 나는 가비아에서 yesam.kr 도메인을 등록했다. 1년에 15000원 정도 했던 것 같다.

2) 도메인 등록 기관 -> 도메인 레지스트리

도메인 등록 기관은 요청 받은 도메인을 상위 기관인 도메인 레지스트리(Registry)에 전달한다.

3) 도메인 레지스트리에서 도메인 정보 등록

도메인 레지스트리는 TLD를 운영하고 관리하는 기관을 말한다. TLD란, Top-level Domain의 약자인데, 최고 수준 도메인이라는 뜻이다. .com, .net, .kr(한국꺼) 등이 있다.

도메인 레지스트리는 도메인 정보를 등록하고, 자신이 운영하는 TLD의 DNS 서버를 업데이트해서 전 세계에서 해당 도메인 명이 인식될 수 있도록 수정한다.

No Responses